「佐々木譲 廃墟に乞う」と検索してたどり着いた方は、この作品がどのような魅力を持つのか、もう少し深く知りたいと感じているのではないでしょうか。本記事では、直木賞を受賞した名作『廃墟に乞う』について、物語のあらすじや印象的な登場人物、読後の感想レビューをはじめ、作品の選評や評価の背景まで丁寧に解説していきます。

また、作者・佐々木譲のプロフィールや、代表作とされる「道警シリーズ 順番」や「大戦三部作」との関係にも触れながら、『廃墟に乞う』が最高傑作と評される理由を掘り下げていきます。本作品の本質に迫る内容をお届けしますので、これから読む方にもすでに読了した方にも満足いただける内容となっています。

- 『廃墟に乞う』のあらすじと物語構成の特徴がわかる

- 登場人物の関係性と心理描写の深さが理解できる

- 直木賞受賞の理由と選評のポイントを知れる

- 佐々木譲の作家としての背景と他作品とのつながりがわかる

佐々木譲 による「廃墟に乞う」の魅力を解説

- 廃墟に乞うのあらすじと作品構成

- 登場人物から見る人間模様

- 廃墟に乞うの選評と評価ポイント

- 廃墟に乞うの感想レビューまとめ

- 廃墟に乞うは最高傑作とされる理由

廃墟に乞うのあらすじと作品構成

『廃墟に乞う』は、休職中の刑事・仙道孝司が北海道各地の事件に関わっていく連作短編集です。警察官でありながら、権限を持たない立場で動く主人公が、事件の背景や関係者の心の動きに迫っていきます。

まずこの作品は、全6編の短編から構成されています。各話は独立した物語として読める一方で、主人公・仙道の心の回復や成長が全体を通じて描かれている点が特徴です。短編集としての読みやすさと、シリーズを通しての深いテーマ性が共存しています。

収録されているのは「オージー好みの村」「廃墟に乞う」「兄の想い」「消えた娘」「博労沢の殺人」「復帰する朝」の6編です。それぞれの物語で描かれる事件は、華やかさこそありませんが、どこか日常の延長にあるようなリアルさを持っています。

特に表題作「廃墟に乞う」は、炭鉱町の荒れた風景と、加害者の心の闇がリンクしており、読者に深い印象を与えます。一方で、「復帰する朝」では主人公が自らの過去と向き合い、新たな一歩を踏み出す様子が描かれています。

このように、本作は単なる犯罪解決にとどまらず、登場人物たちの感情や過去と向き合う姿が物語の核心となっています。そのため、警察小説でありながら、人間ドラマとしての魅力が際立つ作品といえるでしょう。

登場人物から見る人間模様

この作品の魅力は、登場人物たちの関係性と心理描写に深く根ざしています。事件の背後にある人間関係や感情が、丁寧に掘り下げられている点が印象的です。

主人公の仙道孝司は、北海道警察の捜査一課に所属していた刑事ですが、過去の事件によって心を病み、現在は休職中の身です。この仙道が、各地で出会う依頼者や容疑者たちとの間に築く関係性が、物語を大きく動かします。

例えば、「廃墟に乞う」では、かつて逮捕した加害者・古川幸男との再会が描かれます。古川の暗い過去と、仙道が向き合う姿からは、単なる善悪を超えた人間の複雑さが伝わってきます。

また、「兄の想い」では、義理の兄弟や母親、漁師仲間たちとの関係性を通じて、地方特有の閉鎖的な人間関係と、それに縛られる若者たちの苦悩が浮き彫りになります。登場人物が皆、理不尽さや矛盾を抱えて生きている点がリアルに描かれているのです。

一方、「復帰する朝」では、姉妹の関係性がテーマになります。表面的には助け合っているように見える姉妹が、実は深い葛藤や嫉妬を抱えていたことが明らかになる構成は、多くの読者に驚きを与えるでしょう。

このように、登場人物の視点から事件を追うことで、単なる犯人探しではなく、人間模様そのものが浮き上がってきます。その繊細な描写が、『廃墟に乞う』を一段上の警察小説にしている大きな要因だといえるでしょう。

廃墟に乞うの選評と評価ポイント

『廃墟に乞う』は、第142回直木賞を受賞した作品として、多くの選考委員から高い評価を受けました。特に注目されたのは、作品に流れる静かな筆致と、事件の背景にある人間ドラマの描写です。

この作品の選評では、「事件の解決」そのものよりも、「事件が起きた背景」や「登場人物の人生」に重きが置かれている点が新鮮であると語られています。推理小説にありがちな派手なトリックや衝撃の展開ではなく、生活感のある事件と、それに関わる人間模様がリアリティを持って描かれていることが評価の中心でした。

また、主人公が休職中の刑事という設定も異色とされました。逮捕権や捜査権を持たない仙道孝司が、事件の本質に迫っていく過程は、従来の警察小説とは異なるアプローチを感じさせます。これは警察小説とハードボイルド小説の中間にあるような独自のジャンル性とも言えます。

一方で、「読み応えはあるが、終わり方がやや物足りない」という指摘や、「事件の解明よりも人物描写に偏っている」という声もありました。しかし、そうした意見を含めても、ベテラン作家としての筆力と、社会性を備えたテーマ性が最終的な評価を押し上げたことは間違いありません。

このように、『廃墟に乞う』は技巧的な面白さよりも、深みと陰影のある人間描写を重視した作品として高く評価され、直木賞の受賞にふさわしいとされたのです。

廃墟に乞うの感想レビューまとめ

『廃墟に乞う』に対する読者の感想は、「静かな余韻が残る」「心に沁みる」といった声が多く寄せられています。アクションやサスペンスよりも、人物の内面に光を当てる物語であるため、感情的な揺さぶりや深い共感を覚えたという意見が目立ちます。

例えば、表題作「廃墟に乞う」では、仙道と加害者・古川との静かな対話の中に、過去と心の傷を背負う者同士の共鳴が描かれています。これが単なる刑事と犯人という関係ではなく、人間同士の向き合いとして受け取られ、多くの読者の印象に残ったようです。

また、「兄の想い」や「消えた娘」といった他の短編でも、家族や地域社会に潜む葛藤が浮き彫りになっており、「現実の事件にも通じるリアルさがある」との評価もありました。登場人物に善悪をはっきりつけない描写が、「人間の複雑さを丁寧に描いている」と高く評価される一方で、「読後にスッキリしない」という感想も一定数見受けられます。

さらに、仙道という主人公があくまで“関わるだけ”の存在として描かれている点に共感する声もあります。刑事としての役割を離れても、人の話を聞き、真実に近づこうとする姿勢が、静かな信念として受け入れられたのでしょう。

作品全体として、どの物語も過度な演出を避け、抑制されたトーンで描かれているため、「派手さはないが心に残る」という総評が多く見られます。華やかさを求める読者には物足りなさもあるかもしれませんが、内面を丁寧に描く文学作品としての完成度は高く、読み応えのある一冊といえるでしょう。

廃墟に乞うは最高傑作とされる理由

『廃墟に乞う』が最高傑作と評される理由には、構成の完成度とテーマの深さが大きく関わっています。短編でありながら全体を通じて一つの物語としての連続性を持ち、読者に強い印象を残す構成力は、他の警察小説にはない魅力です。

特に注目されるのは、刑事小説でありながらも「犯人探し」に重点を置いていない点です。この作品では、事件の背後にある人間の心理や社会的な背景に焦点が当てられています。つまり、表面的な謎解きではなく、「なぜ事件が起きたのか」という問いに対して、物語がじっくりと答えていく形式です。

また、主人公・仙道孝司の存在も作品の質を高めています。彼は休職中の刑事という設定で、拳銃も警察手帳も持っていません。警察組織の一員としてではなく、ひとりの人間として事件に向き合っていく姿が、読者の共感を呼び起こします。事件の背後にある哀しみや孤独にそっと寄り添う姿勢が、物語全体に静かな余韻を与えているのです。

加えて、北海道という土地が持つ寒さや寂しさ、そしてその風土に根差した人々の暮らしが、物語にリアリティを与えています。ローカルな舞台設定が、登場人物たちの行動や価値観に説得力を持たせている点も見逃せません。

このように、『廃墟に乞う』は派手さではなく、人間の内面や社会の影を描き出すことに徹した作品です。だからこそ、多くの読者や批評家から「最高傑作」との声が上がっているのではないでしょうか。

「廃墟に乞う」をはじめ、多くの直木賞受賞作品をより深く味わいたい方には、Amazonのオーディオブックサービス「Audible(オーディブル)」がおすすめです。

Audibleでは、プロの声優や俳優による朗読で、小説の世界を耳から楽しむことができます。移動中や家事の合間など、忙しい日常の中でも読書の時間を持てるのが魅力。

さらに、初めての方は30日間の無料体験を利用でき、無料体験後は月額1,500円でいつでも退会可能です。この機会に、Audibleで直木賞受賞作品を聴いてみませんか?

>>関連記事:amazonオーディブルの評判を徹底解説|メリットデメリットや賢い使い方も紹介

\ 新規登録で30日間無料体験 /

佐々木譲による「廃墟に乞う」の背景と作家像

- 佐々木譲のプロフィールと経歴

- その他の人気作①:道警シリーズの読む順番をガイド

- その他の人気作②:大戦三部作

- 佐々木譲作品に共通する世界観

佐々木譲のプロフィールと経歴

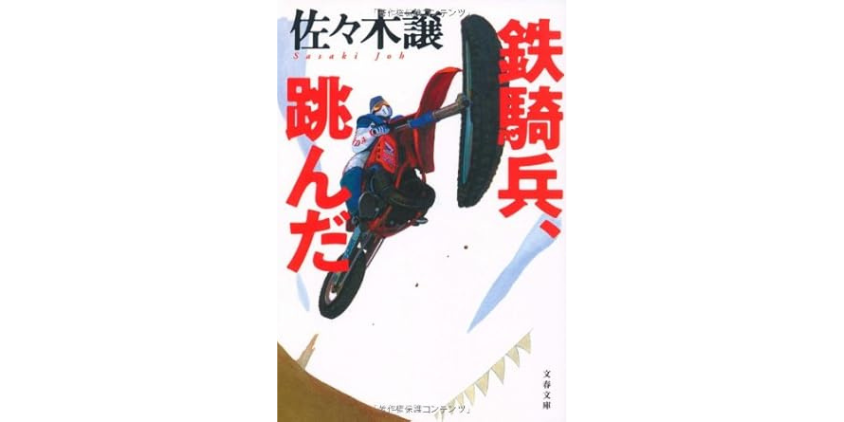

佐々木譲(ささき・じょう)は1950年、北海道夕張市に生まれた作家です。広告代理店や自動車メーカー勤務を経たのち、1979年に『鉄騎兵、跳んだ』でオール讀物新人賞を受賞し、作家としての道を歩み始めました。

彼の作風は幅広く、冒険小説、歴史小説、警察小説、時代小説など多岐にわたります。中でも特徴的なのは、北海道という土地に根ざした作品が多いことです。地元に拠点を置き、地域の風土や人々の暮らしを背景に据えた物語を多く手がけてきました。

1990年代には『エトロフ発緊急電』で日本推理作家協会賞、2002年には『武揚伝』で新田次郎文学賞を受賞するなど、実績を着実に積み重ねてきました。また、『警官の血』や『笑う警官』といった警察小説も代表作として知られ、特に北海道警を舞台にしたシリーズ作品は高い人気を誇っています。

彼の筆致は、派手な展開よりも人物の心理や社会の陰影を丁寧に描くことに長けており、静かな重みのある作品世界が特徴です。長年にわたる安定した作家活動と、文学賞を多数受賞する実力から、ベテラン作家として厚い信頼を得ています。

その他の人気作①:道警シリーズの読む順番をガイド

佐々木譲の代表的な人気シリーズの一つに「道警シリーズ」があります。このシリーズは、北海道警察を舞台に、警察組織の内情や刑事たちの人間模様を描く作品群で、リアリズムに満ちた警察小説として高い評価を得ています。

読む順番としては、基本的に刊行順で読むのがもっともおすすめです。なぜなら、登場人物たちの関係性や立場の変化、警察内部での出来事が時系列で進行していくからです。シリーズを通じて主人公やサブキャラクターの成長や変化が描かれているため、物語の流れをより深く理解することができます。

物語のスタートは『笑う警官』。この作品では、組織の理不尽さや刑事の信念が鋭く対比され、シリーズ全体の方向性を明確にしています。以降、『警察庁から来た男』『警官の紋章』『巡査の休日』と続き、各作品で異なる事件が描かれつつ、警察内部の腐敗や正義のあり方が掘り下げられていきます。

一方で、「シリーズものをすべて読むのは大変そう」と感じる方は、まずは初期の数作を読んでみるのも一つの方法です。特に『笑う警官』『警官の紋章』あたりは、単独でも満足度の高い読後感があります。

道警シリーズは、単なる事件解決だけでなく、制度や組織の問題、そして刑事という職業の矛盾にも切り込んでおり、社会派としての読みごたえも兼ね備えています。連続して読むことで、北海道警を取り巻く“見えざる真実”が浮かび上がってくるはずです。

その他の人気作②:大戦三部作

佐々木譲の作品群の中でも、骨太な歴史背景とスリリングな展開が融合した人気シリーズが「大戦三部作」です。これは第二次世界大戦を舞台にした『ベルリン飛行指令』『エトロフ発緊急電』『ストックホルムの密使』の3作品を指します。

この三部作は、それぞれ独立した物語でありながら、日本と世界を取り巻く戦時下の外交、諜報、そして軍事行動の裏側を描いた共通のテーマを持っています。戦争を舞台としながらも、主人公たちは歴史の大きなうねりの中で翻弄される「市井の人々」であり、英雄譚とは異なるリアリティがあります。

例えば『ベルリン飛行指令』では、日本の戦闘機をドイツへ届ける極秘任務に挑むパイロットたちの物語が描かれています。一方、『エトロフ発緊急電』では、真珠湾攻撃に関する情報を巡るスパイ戦が展開され、情報戦の緊迫感が読みどころです。そして『ストックホルムの密使』では、ヨーロッパと日本をつなぐ密命が描かれ、スリルと人間ドラマが融合しています。

これらの作品には共通する登場人物も登場し、シリーズを通して読むことで、一つの壮大な世界観が立ち上がってきます。戦時下という過酷な時代を背景に、誠実に生きようとする人物たちの姿が深く胸を打つでしょう。

派手な戦争描写よりも、そこに生きる人々の選択や信念に光を当てた本シリーズは、佐々木譲のもう一つの代表作として、多くの読者に支持されています。歴史や国際関係に興味がある読者にも、非常におすすめできる内容です。

佐々木譲作品に共通する世界観

佐々木譲の作品には、一貫して通底する世界観があります。それは、「組織に属しながらも個として葛藤し、自らの信念に従って生きる人間」の姿を描くという点です。警察小説であれ、歴史小説であれ、そこには必ず“個人と組織”の対立や“正義と現実”のズレが物語の芯として存在しています。

特に顕著なのが、彼の警察小説における人物造形です。『廃墟に乞う』の仙道孝司や『警官の血』の佐伯宏一などは、いずれも組織の一員でありながら、理不尽な命令や非倫理的な状況に対して強く疑問を抱きます。ただし、彼らは声高に抗議するわけではなく、静かに、そして確実に行動で自らの信条を貫いていきます。

また、舞台となる地域性も大きな特徴の一つです。多くの作品では、北海道という土地が舞台となり、登場人物の価値観や行動にその風土が影響を与えています。雪に覆われた静かな町、さびれた炭鉱跡、厳しい自然に生きる人々。その背景が、登場人物の孤独や哀しみ、そして再生の物語と見事に融合しています。

さらに、佐々木作品の世界では「正義」と「悪」が単純に二項対立として描かれることはほとんどありません。加害者にも過去や理由があり、被害者にも弱さや過ちがある。その複雑さを描くことで、読者に“善悪の間にある人間のリアル”を突きつけてきます。

このように、佐々木譲の作品世界には「静かなハードボイルド」とでも言うべき美学が息づいています。派手さよりも、丁寧に描かれた人物と土地、そして人間の内面に向き合う姿勢。それが、彼の作品に共通する世界観であり、多くの読者の心をつかんで離さない大きな理由なのです。

佐々木譲による廃墟に乞うの魅力と評価を総括して解説

- 休職中の刑事が主人公の連作短編集である

- 全6編の短編が独立しつつ一貫したテーマを持つ

- 北海道各地の事件を背景にリアリティを描いている

- 表題作「廃墟に乞う」は炭鉱町を舞台にした印象的な物語

- 犯罪の裏側にある人間ドラマが重厚に描かれる

- 仙道孝司は心に傷を抱えながらも真摯に人と向き合う人物

- 登場人物たちの複雑な関係性と心理描写が深い

- 加害者にも被害者にも背景があり、善悪が単純でない

- 第142回直木賞を受賞し文学的評価も高い

- 派手なトリックよりも内面描写を重視した作風

- 静かで落ち着いた筆致が作品全体を包んでいる

- 事件解決よりも“なぜ起きたか”を掘り下げている

- 感想では「心に残る」「余韻がある」との声が多い

- 北海道という土地の描写が物語に深みを与えている

- 佐々木譲の世界観は個人と組織の葛藤を軸に展開される

「廃墟に乞う」をはじめ、多くの直木賞受賞作品をより深く味わいたい方には、Amazonのオーディオブックサービス「Audible(オーディブル)」がおすすめです。

Audibleでは、プロの声優や俳優による朗読で、小説の世界を耳から楽しむことができます。移動中や家事の合間など、忙しい日常の中でも読書の時間を持てるのが魅力。

さらに、初めての方は30日間の無料体験を利用でき、無料体験後は月額1,500円でいつでも退会可能です。この機会に、Audibleで直木賞受賞作品を聴いてみませんか?

>>関連記事:amazonオーディブルの評判を徹底解説|メリットデメリットや賢い使い方も紹介

\ 新規登録で30日間無料体験 /