『地図と拳』が第168回直木賞を受賞したことで、多くの読者から注目を集めています。本記事では、「地図と拳 直木賞」と検索した方に向けて、この作品の魅力を深掘りしていきます。まずは物語の大枠が分かるあらすじを紹介し、主要な登場人物の背景や、主人公・細川のモデルとされる人物についても触れていきます。

さらに、実際に読んだ人の感想レビューや「つまらない」と感じた読者の意見まで、肯定・否定両面の声を紹介。読者の評価が分かれる理由を考察します。直木賞受賞時の選評からは、作品が評価されたポイントや読みどころが見えてきます。

加えて、著者・小川哲のプロフィールや、過去の代表作『君のクイズ』や話題作『嘔吐』についても解説。彼の作風やテーマの一貫性が、『地図と拳』をより深く理解する手がかりになるでしょう。

現在の文庫化状況も含め、本記事を通じて『地図と拳』という作品の全体像と読みどころを、初めての方にもわかりやすくお伝えします。

- 『地図と拳』の物語のあらすじや舞台背景がわかる

- 登場人物の関係性や細川のモデルとなった人物像を紹介

- 直木賞受賞理由や選評の内容が理解できる

- 小川哲の経歴や他の代表作との関連性を知ることができる

「地図と拳」直木賞受賞作の魅力とは

- 地図と拳の簡単なあらすじ

- 地図と拳の主要な登場人物

- 細川のモデルとされる人物とは

- 地図と拳に対する感想レビューまとめ

- 地図と拳は本当につまらないのか

地図と拳の簡単なあらすじ

『地図と拳』は、近代日本の満洲開拓を舞台に、国家や個人の理想、欲望、そして暴力が交差する壮大な歴史小説です。物語は架空の都市「大義」を中心に展開され、日本の軍人や技師、民間人たちがその都市の建設と支配を進めていく姿を描いています。

この小説の核となるのは「地図」という存在です。単に土地を示すものではなく、権力や支配の象徴として描かれ、主人公たちはその地図を通じて夢を描き、争い、やがて破滅へと向かいます。国家の大義を掲げながらも、個々人の思惑や葛藤が複雑に絡み合い、登場人物たちは理想と現実のはざまで揺れ動いていきます。

作品の時間軸は1930年代から1940年代に及び、満洲事変から太平洋戦争の終戦までを背景に、多層的な人間ドラマが織り込まれています。戦争という極限状態の中で、何を信じ、何を守るのかという問いが読者に突きつけられます。

このように『地図と拳』は、単なる戦争小説ではなく、国家と個人、理想と暴力という対立軸の中で人間の本質を問いかける作品となっています。

地図と拳の主要な登場人物

『地図と拳』には多くのキャラクターが登場しますが、その中でも物語を牽引する主要な人物は以下の通りです。それぞれの立場や信念が交錯し、物語をより深く、重層的なものにしています。

まず中心人物の一人が細川辰義(ほそかわ たつよし)です。彼は都市「大義」の建設に情熱を注ぐ青年で、優秀な軍事技術者として登場します。理想主義的で、自分の信じる「正しさ」を追い求めますが、その信念がやがて悲劇へとつながっていきます。

次に登場するのが中尾義正(なかお よしまさ)という軍人です。彼は合理主義的な考えを持ち、細川とは異なる立場から「大義」の発展を目指します。忠誠心と冷徹さを併せ持ったキャラクターで、物語に緊張感を与える存在です。

他にも、伊藤直吉(いとう なおきち)や川島といった開拓民、また現地の中国人やロシア人など、異なる民族・思想の人物が複雑に絡み合います。彼らの行動や価値観が交差することで、物語はただの日本人視点にとどまらず、多面的な視座を持つ作品へと広がっていきます。

こうして主要人物たちは、それぞれの立場から「大義」という都市と向き合い、人生を懸けて関わっていきます。誰もが善悪だけでは語れない行動を取り、その人間性が読者に深い印象を残します。

細川のモデルとされる人物とは

『地図と拳』の登場人物・細川辰義には、実在の人物をモデルにしている可能性が指摘されています。明確に誰と明言されているわけではありませんが、作品の背景や細川の役割から、ある程度の関連性が見て取れます。

細川は、満洲の都市「大義」の建設を担う技術者であり、国家の理想に燃える若者として描かれます。このキャラクターは、1930年代の満洲開発に関わった建築家や都市計画家たち、特に旧満洲国の首都・新京(現在の長春)を設計した多田文男や市川清志といった実在の専門家たちと重ねられることがあります。

こうした実在人物たちは、当時の日本政府が掲げた「理想都市」建設のために尽力し、西洋的な都市計画を取り入れた近代的な都市を目指しました。作品中の細川も同様に、高度な理想と技術を持ちつつ、政治や戦争の現実に飲み込まれていく姿が描かれます。

つまり、細川のモデルは特定の一人ではなく、満洲開発に携わった複数の技術者や軍関係者のイメージを組み合わせた、象徴的な存在だと捉えるのが自然です。実在のモデルを通じて、物語はよりリアリティを持ち、戦争と理想のはざまで揺れる人間の姿が浮かび上がっています。

地図と拳に対する感想レビューまとめ

『地図と拳』に対する読者の感想やレビューは、非常に多様です。高く評価する声がある一方で、読む人によっては難解に感じるという意見も見受けられます。

まず肯定的なレビューでは、「小説のスケール感が圧倒的」「登場人物の思想や葛藤が深く描かれていて読みごたえがある」といった声が多く見られます。特に、満洲を舞台にした歴史的背景とフィクションのバランスが絶妙であることが、文学好きや歴史に関心のある層に高く評価されています。

一方で、「登場人物が多く、関係性が複雑で混乱する」「専門用語や軍事的な描写が難しい」という感想もありました。また、ストーリー展開が重厚で、テンポがゆっくりと感じる読者も少なくないようです。そのため、物語に没入するまでに時間がかかるとの指摘も見受けられます。

とはいえ、「読み終わったあとに深い余韻が残った」「日本の歴史を見つめ直すきっかけになった」といった意見があるように、読後の満足度は高い傾向にあります。読者の知識や関心によって評価が分かれる作品ですが、それだけテーマが多層的で、考察の余地があることを意味しています。

つまり、『地図と拳』は万人向けのエンタメ作品ではないものの、深い読書体験を求める人には強く響く小説だと言えるでしょう。

地図と拳は本当につまらないのか

『地図と拳』について「つまらない」と感じる読者がいるのは事実です。ただし、その評価には読む側の背景や読書経験が大きく関係しています。

まず、物語は満洲を舞台にした戦前から戦後にかけての長いスパンを扱っており、登場人物も多く、内容も非常に濃密です。このため、ストーリーに入り込むまでに時間がかかるという意見が出るのも自然なことです。また、都市計画や軍事、政治思想など専門的なテーマが織り込まれており、読者によっては「難しい」「とっつきにくい」と感じることもあるでしょう。

一方で、「つまらない」という感想の裏には、期待値とのズレも影響しています。直木賞を受賞したという前情報から「エンタメ性の高い小説」を想像し、それが裏切られたときに評価が下がることがあります。実際の作品は、どちらかといえば思想性や歴史的背景を重視した骨太な文学であり、娯楽小説とは趣が異なります。

それでも、作品が持つ価値が低いわけではありません。むしろ、物語の重層的な構造や、理想と現実のギャップを描いた人物像は高く評価されています。つまり、「つまらない」と感じるかどうかは、読者の好みによるところが大きいと言えるでしょう。

読みやすさを求める人には不向きかもしれませんが、読みごたえを重視する読者には深く刺さる作品です。

「地図と拳」をはじめ、多くの直木賞受賞作品を深く味わいたい方には、Amazonのオーディオブックサービス「Audible(オーディブル)」がおすすめです。

Audibleでは、プロの声優や俳優による朗読で、小説の世界を耳から楽しむことができます。移動中や家事の合間など、忙しい日常の中でも読書の時間を持てるのが魅力。

さらに、初めての方は30日間の無料体験を利用でき、無料体験後は月額1,500円でいつでも退会可能です。この機会に、Audibleで直木賞受賞作品を聴いてみませんか?

>>関連記事:amazonオーディブルの評判を徹底解説|メリットデメリットや賢い使い方も紹介

\ 新規登録で30日間無料体験 /

地図と拳 直木賞選考と作家情報

- 地図と拳の直木賞選評を解説

- 地図と拳の文庫化情報について

- 小川哲のプロフィールと経歴

- 小川哲の代表作:「君のクイズ」について

- 小川哲によるGOAT作品「嘔吐」とは

地図と拳の直木賞選評を解説

『地図と拳』が第168回直木賞を受賞した際の選評では、各選考委員がその圧倒的な構成力と物語のスケールを高く評価していました。特に「小説としての完成度」と「テーマの重み」に関するコメントが多く、文学性と社会性の両立が受賞の決め手となったことがうかがえます。

選評の中でも目立ったのは、「長大な物語を最後まで破綻なくまとめ上げた力量」への賛辞です。歴史的事実とフィクションを巧みに交錯させながら、個人の運命と国家の動きを重ねて描いた手法が、非常に高く評価されました。

一方で、懸念点としては「登場人物が多すぎて追いきれない」「読みやすさに欠ける部分がある」といった意見も一部に見られました。つまり、内容が充実している分、読者の集中力を要求する作品であることも指摘されていたのです。

ただ、これらの指摘は裏を返せば、それだけ物語に深みがあるということでもあります。選考委員の中には「この作品は10年後、20年後も読み継がれていくだろう」という将来性に言及した人物もおり、単なる一時的な話題作ではないとの見方が強く示されていました。

このように、『地図と拳』の受賞は、文学としての重厚さと挑戦的なテーマへの評価が合致した結果であり、直木賞の意義そのものを体現する作品といえるでしょう。

地図と拳の文庫化情報について

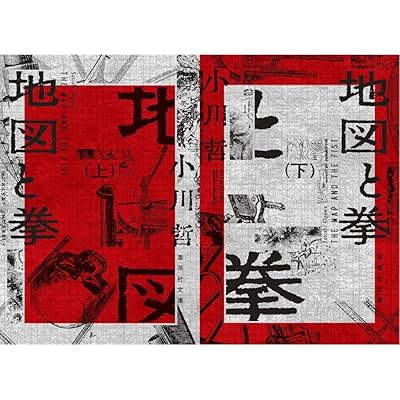

『地図と拳』は、現在のところ単行本として出版されていますが、文庫化の時期について注目が集まっています。特に直木賞を受賞した影響により、文庫版の刊行を待ち望む読者が増えているのが現状です。

通常、直木賞を受賞した作品は受賞から1〜2年程度で文庫化されるケースが多く、出版業界の傾向としても、受賞作の文庫化はセールスの観点からも有効とされています。ただし、本作に関してはページ数が800ページを超える長編であるため、文庫化には編集上の調整が必要になる可能性があります。

仮に文庫化される場合、上下巻など複数冊に分けて刊行されることが予想されます。これにより、価格が上がる可能性もありますが、持ち運びやすくなるという利点があります。また、文庫版には解説や著者コメントが追加されることも多く、単行本とは違った楽しみ方ができる点も見逃せません。

現時点で公式な発表はされていないものの、文庫化は十分に期待できる段階にあると考えられます。今後の動向については、出版社や著者のSNS、ニュースリリースなどをこまめにチェックしておくとよいでしょう。

小川哲のプロフィールと経歴

小川哲(おがわ さとし)氏は、1986年生まれの小説家です。東京大学大学院総合文化研究科を修了後、2015年に『ユートロニカのこちら側』でデビューを果たしました。SF的な発想と社会性のあるテーマを融合させた作風が特徴で、早くから注目を集めていました。

彼の作品は、ジャンルにとらわれず、歴史や政治、哲学といった複雑な題材を扱いながらも、読者に問いかけを投げかける深い構成が高く評価されています。2019年には『ゲームの王国』で日本SF大賞を受賞し、国内外の文学賞にもノミネートされるなど、すでに国際的な評価も得ています。

『地図と拳』で直木賞を受賞したことで、一般読者層にも大きく名前が知られるようになりましたが、元々はSF文壇で才能を認められていた存在でした。こうした経緯から、彼の作品にはエンタメと文学の中間に位置する独特の魅力があります。

さらに、作品ごとに大胆なテーマに挑む姿勢も、小川氏の作家としての特徴です。例えばクイズ番組を舞台にした『君のクイズ』では、競技クイズを通じて記憶や知識の本質に迫り、幅広い層の読者から支持を得ました。

このように、小川哲氏は現代文学の中でも独自の地位を築きつつある作家であり、今後の動向にも注目が集まっています。

小川哲の代表作:「君のクイズ」について

『君のクイズ』は、小川哲が2022年に発表した中編小説で、クイズ番組を舞台に知性と記憶、そして人間の意識に迫る意欲作です。タイトルだけ見るとライトな印象を受けますが、内容は極めて思索的で、読者に深い問いを投げかけてきます。

物語の中心は、テレビで放送される早押しクイズ番組。主人公は、決勝の対戦相手が驚異的な速さでボタンを押し、問題を聞く前に正答してしまったことをきっかけに、「なぜ答えられたのか」を追い始めます。この謎解きの過程で、「知っているとはどういうことか」「思考とは何か」といった哲学的テーマが巧みに織り込まれていきます。

また、作中にはクイズ愛好家たちのリアルな情熱や、競技としての奥深さも描かれており、専門的な知識がなくても十分に楽しめる構成になっています。ストーリー展開もテンポよく、読みやすさと知的刺激のバランスが取れている点も評価されています。

文庫版は既に刊行されており、手に取りやすい一冊として多くの読者に支持されています。短時間で読了できる中編ながら、小川哲の知的な作風をしっかりと感じ取れる代表作と言えるでしょう。

小川哲による作品「嘔吐」とは

『嘔吐』は、小川哲が発表した短編であり、彼の作家性が強く反映された問題作として知られています。タイトルからジャン=ポール・サルトルの同名小説を想起する読者も多いかもしれませんが、内容はまったく異なり、現代社会に対する強烈な皮肉と人間存在への問いかけが詰まった一作です。

物語は非常に短く、ある一瞬の身体的な反応――つまり「嘔吐」を通して主人公の内面や周囲の世界との関係を描いています。文章は緊張感があり、読む者に生理的な不快感すら与える一方で、「なぜその行為が起きたのか」「それが何を象徴しているのか」といった深い考察を誘発します。

この作品は、小川哲の中でも実験的な色合いが強く、読み手を選ぶかもしれません。しかし、それだけに彼の思考の鋭さや文学的挑戦の姿勢が明確に伝わってきます。

また、短編という形式を通して、読者に多くの余白と解釈の自由を残している点も特徴です。読むたびに違う印象を受けるという声も多く、再読に耐える力を持った一作と言えるでしょう。文学の限界に挑戦するような作風を知るには、うってつけの作品です。

「地図と拳」直木賞作品の要点を整理する

- 舞台は1930〜40年代の満洲、架空都市「大義」の建設と支配を描く

- 「地図」が権力や支配の象徴として物語の中核を担う

- 国家と個人の理想が交錯する重厚な歴史群像劇

- 主人公の細川辰義は理想に燃える軍事技師として登場

- 細川と対立する中尾義正は冷徹な軍人として物語を牽引

- 異民族の登場人物も多く、多面的な視点で展開される

- 細川のモデルは複数の満洲開発技術者を象徴的に表現した存在

- 読者の間では「重厚で深い」と高評価を受ける一方、難解との声もある

- 登場人物が多く関係も複雑で読解に集中力を要する

- テーマの重さや構成力が直木賞選考委員に高く評価された

- 選評では「完成度の高さ」と「持続する文学性」が評価された

- 現時点では単行本のみで文庫化は未定ながら期待が高い

- 小川哲は東大大学院出身でSFと文学を融合させる作風が特徴

- 『君のクイズ』では記憶や知性をめぐる問いを提示して話題に

- 『嘔吐』は現代社会への強烈な皮肉を込めた短編で異彩を放つ

「地図と拳」をはじめ、多くの直木賞受賞作品を深く味わいたい方には、Amazonのオーディオブックサービス「Audible(オーディブル)」がおすすめです。

Audibleでは、プロの声優や俳優による朗読で、小説の世界を耳から楽しむことができます。移動中や家事の合間など、忙しい日常の中でも読書の時間を持てるのが魅力。

さらに、初めての方は30日間の無料体験を利用でき、無料体験後は月額1,500円でいつでも退会可能です。この機会に、Audibleで直木賞受賞作品を聴いてみませんか?

>>関連記事:amazonオーディブルの評判を徹底解説|メリットデメリットや賢い使い方も紹介

\ 新規登録で30日間無料体験 /