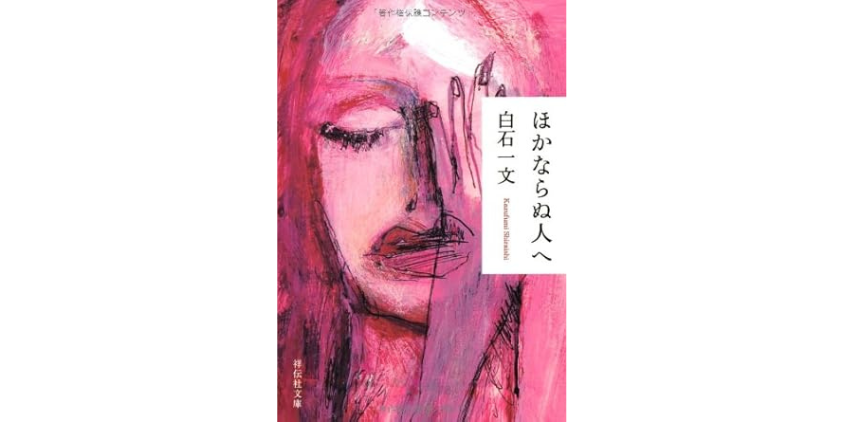

小説家・白石一文が直木賞を受賞した作品「ほかならぬ人へ」は、恋愛だけでなく人間の内面や人生の選択を深く描いたことで高い評価を受けました。

この記事では、「白石一文 直木賞」と検索してたどり着いた方に向けて、本作のあらすじや登場人物の関係性、直木賞受賞時の選評内容をわかりやすくまとめています。また、感想レビューを通じて読者の評価や作品の受け取られ方を紹介しています。

さらに、白石一文の作風や作者プロフィール、「映画化 火口のふたり」との比較から読み解けるテーマの共通点、そしておすすめ作品「道」「一瞬の光」についても紹介します。初めて白石作品に触れる方にも、すでにファンの方にも役立つ、読み応えあるガイドとしてご活用ください。

- 白石一文が直木賞を受賞した理由とその背景がわかる

- 「ほかならぬ人へ」のあらすじと登場人物の関係を理解できる

- 直木賞選評や感想レビューから見える作品の評価を知ることができる

- 他の代表作との比較や作風の特徴がわかる

白石一文が「ほかならぬ人」で直木賞を受賞した理由とは

- 「ほかならぬ人へ」はどんな作品か

- 作品のあらすじを簡単に紹介

- 登場人物の関係性と構図

- 直木賞の選評から見る評価のポイント

- 感想レビューに見る読者の評価

「ほかならぬ人へ」はどんな作品か

「ほかならぬ人へ」は、白石一文による恋愛小説でありながら、生き方や人間関係、人生の選択を静かに問いかけてくる作品です。第142回直木賞を受賞したことで注目を集め、多くの読者に深い余韻を残しました。

この作品の特徴は、単なる男女の恋愛にとどまらず、家族、仕事、過去の後悔など、現代に生きる大人のリアルな悩みが丁寧に描かれている点です。主人公の宇津木明生は、裕福な家に育ちながらも強い劣等感を抱えており、自分の居場所や本当の愛を見つけようともがきます。恋愛や結婚を「ゴール」として描くのではなく、それを通して人がどう変化し、何を見つけていくのかに焦点が当たっています。

また、本作では「匂い」をモチーフに、人と人との本能的なつながりを描いている点が非常に印象的です。見た目の美しさよりも、安心感や安らぎが人を惹きつける力として機能する場面が多く、それが物語の深さを支えています。

注意点としては、派手な展開や感情の爆発を期待して読むと、物足りなさを感じるかもしれません。文章は端正で落ち着いており、心理描写や余白を大切にするスタイルが特徴です。ゆっくりと物語に浸り、登場人物の心の動きを味わいたい読者に向いていると言えるでしょう。

作品のあらすじを簡単に紹介

物語は、27歳の宇津木明生が、名家の三男として育ちながらも、自身の中に根深いコンプレックスを抱えているところから始まります。彼は学者の道を歩んだ兄たちとは異なり、自らの意思でスポーツ用品メーカーに就職。ある日、接待で訪れたキャバクラで「なずな」という女性と出会い、強く惹かれ、周囲の反対を押し切って結婚します。

しかし、なずなは過去の恋人・真一への想いを捨てきれず、「少し距離を置きたい」と明生に告げます。やがて、真一の妻から「2人の関係は続いていた」と聞かされ、明生は深く傷つくことになります。

一方で、明生は職場の6歳年上の女性上司・東海倫子(東海さん)に心を開いていきます。東海さんは、外見に華はないものの、温かく落ち着いた雰囲気を持ち、明生にとって精神的な安らぎの象徴のような存在となっていきます。

そして、なずなとの関係に終止符が打たれた後、東海さんと結婚することになりますが、物語はここで終わりません。東海さんが病に倒れ、わずか二年の結婚生活の後に亡くなってしまうのです。

このように、「ほかならぬ人へ」は、恋愛の始まりと終わり、喪失と気づきを描いた静かながら深い物語です。読者は登場人物たちと一緒に「愛とは何か」「人生で本当に大切な人とは誰か」を見つめ直すことになるでしょう。

登場人物の関係性と構図

「ほかならぬ人へ」に登場する人物たちは、それぞれが複雑な感情や過去を抱えながら、交差する関係性の中で物語を動かしていきます。特に恋愛や家族といったテーマが中心となっているため、登場人物のつながりを理解することが、この作品を深く味わううえで重要です。

物語の中心人物は、主人公の宇津木明生(うつぎ・あきお)です。彼は名門の家に生まれながら、自分だけが劣等感に苦しみ、心の拠りどころを探しています。明生が最初に強く惹かれたのが、キャバクラで出会った「なずな」という女性です。なずなは表面的には華やかですが、過去の恋人・根本真一への執着を断ち切れず、明生との結婚生活はすぐに揺らぎます。

この三角関係に加わるのが、真一の妻です。彼女は、なずなと夫の関係が続いていることを明生に告げ、物語を大きく動かすきっかけをつくります。

一方で、明生が次第に心を開いていくのが、職場の上司・東海倫子(東海さん)です。彼女は6歳年上の課長で、外見的には地味ですが、人間的な包容力と誠実さで、明生にとって唯一無二の存在になっていきます。

さらに、明生の家族や兄たちも登場しますが、彼らは明生のコンプレックスを象徴する背景として描かれており、彼の「生きづらさ」の根底にある環境の一部です。

こうして整理すると、本作では「なずな=情熱的な愛の象徴」、「東海さん=静かで安定した愛の象徴」として対比的に描かれ、最終的に明生がどちらの関係に「本当の意味」を見出すのかが大きな軸となっています。

直木賞の選評から見る評価のポイント

「ほかならぬ人へ」は、第142回直木賞を受賞した作品として、多くの選考委員から高く評価されました。その選評からは、単にストーリーの完成度だけでなく、登場人物の描写や構成の巧みさが支持されたことが読み取れます。

特に指摘されたのは、「男女関係を現代的なリアリティで描きながらも、風俗的な軽さに終始しない点」です。つまり、恋愛や結婚をテーマにしていながら、そこに哲学的な問いや人生観を織り込んでいるところが、作品の深みにつながっているという評価です。

また、登場人物の輪郭が明瞭で、内面の動きが自然に伝わってくるという点も好意的に受け止められました。例えば、東海さんの存在は「象徴的」でありながら、「実在感」があると評されたことが、物語の構造的な強さを物語っています。

一方で、「読みやすさ」や「高級な文体」という評価に対して、一部の委員は「やや物足りなさを感じる」との意見もありました。特に、登場人物の心理の掘り下げが十分ではないとする声も見られます。これは、白石作品の持つ“空気のような軽やかさ”が、一部の読者にとっては「奥行きの不足」に感じられるからかもしれません。

総じて言えば、「ほかならぬ人へ」は恋愛小説としての完成度の高さに加え、現代に生きる人々が直面する“愛のかたち”を丁寧に描いたことが高く評価され、直木賞受賞に至ったと言えるでしょう。

感想レビューに見る読者の評価

「ほかならぬ人へ」は、読者からの評価が分かれる作品としても知られています。多くの感想レビューでは、「静かに心に残る作品」「じわじわと泣けるラスト」といった意見が目立ちますが、同時に「物足りなさ」や「感情移入しにくい」といった声も見受けられます。

共通して高く評価されているのは、東海倫子という女性の描き方です。彼女の控えめながらも芯のある性格や、「香水ではなく身体から自然に漂う香り」といった象徴的な描写が、多くの読者に印象を残しました。また、過去の恋愛に囚われる女性・なずなとの対比も、この作品の魅力を引き立てている点として挙げられています。

一方で、「読み進めるうちにどんどん感情が薄れていった」という意見や、「静かすぎて印象が残らなかった」とする感想もあります。これは、ストーリー全体のトーンが抑制的で、感情の起伏が小さいことによるものでしょう。登場人物たちが感情を爆発させる場面が少なく、心理的な動きを描く筆致も控えめなため、「読みやすさ」と「物足りなさ」が表裏一体となっているのです。

また、「家族とは何か」「恋愛と結婚の違い」といったテーマ性に心を動かされた読者も少なくありません。感想の中には、自身の恋愛や結婚観と重ね合わせて読む声もあり、考えさせられる小説として評価されるケースも多いです。

このように、「ほかならぬ人へ」は静かな読後感が特徴で、繊細な感性に響く作品である一方、ストレートな感動やエンタメ性を求める読者には合わない部分もあるといえます。

「ほかならぬ人へ」をはじめ、多くの直木賞受賞作品を深く味わいたい方には、Amazonのオーディオブックサービス「Audible(オーディブル)」がおすすめです。

Audibleでは、プロの声優や俳優による朗読で、小説の世界を耳から楽しむことができます。移動中や家事の合間など、忙しい日常の中でも読書の時間を持てるのが魅力。

さらに、初めての方は30日間の無料体験を利用でき、無料体験後は月額1,500円でいつでも退会可能です。この機会に、Audibleで直木賞受賞作品を聴いてみませんか?

>>関連記事:amazonオーディブルの評判を徹底解説|メリットデメリットや賢い使い方も紹介

\ 新規登録で30日間無料体験 /

白石一文による直木賞作品から広がる世界

- 作者プロフィールと作風の特徴

- 映画化された「火口のふたり」との比較

- おすすめ作品①「道」もあわせて読みたい

- おすすめ作品②:「一瞬の光」の魅力とは

作者プロフィールと作風の特徴

白石一文(しらいし・かずふみ)は、1958年生まれの小説家です。福岡県出身で、早稲田大学政治経済学部を卒業後、出版社勤務を経て作家デビューしました。2000年に発表した『一瞬の光』が注目を集め、以降もコンスタントに話題作を発表しています。2010年には『ほかならぬ人へ』で直木賞を受賞し、その名を広く知られるようになりました。

彼の作風は、人間の内面や感情を丁寧に描くところにあります。派手な展開よりも、登場人物の心理的な揺らぎや関係性の微妙な変化に焦点を当てるのが特徴です。特に「愛とは何か」「人生における真実とは何か」といった根源的な問いを物語の中心に据えることが多く、読者に深い余韻を与えます。

また、文章には静けさと品があり、過度な説明を避けながらも、登場人物の感情を行間から感じ取らせるスタイルです。そのため、スローテンポに感じる読者もいますが、そこにこそ白石作品の魅力があるとするファンも少なくありません。

近年では、結婚や家族といった普遍的なテーマを掘り下げる作品が増えており、幅広い世代の読者から支持を集めています。どの作品にも共通するのは、「人間を描くこと」に対する誠実さであり、時代を超えて読み継がれる普遍性を持っています。

映画化された「火口のふたり」との比較

白石一文原作の小説『火口のふたり』は、2019年に荒井晴彦監督によって映画化されました。この映画は、男女の再会と肉体関係を軸に物語が展開する作品であり、文学的な情緒と官能的な描写の両面から注目を集めました。

一方、『ほかならぬ人へ』は映画化されていないものの、両作品を比べると白石作品のテーマ的な一貫性が見えてきます。どちらも「過去の愛」と「現在の選択」が交錯する構造になっており、登場人物が自身の内面と対話しながら「本当に愛する人は誰か」を見つめ直す点で共通しています。

ただし、描き方には明確な違いがあります。『火口のふたり』は、映像作品という特性を活かして大胆なセリフや視覚的な演出が目立つ一方で、『ほかならぬ人へ』は文章を通じて読者の想像力に委ねるスタイルです。物語の温度感も異なり、『火口のふたり』は情熱的で即物的な関係を描いていますが、『ほかならぬ人へ』はより精神的で、静謐な愛を追求しています。

また、男女の関係性にも違いがあります。『火口のふたり』の二人は過去の恋愛を再燃させるような関係ですが、『ほかならぬ人へ』の登場人物は、恋愛感情だけでなく人生そのものを背負いながら選択を重ねていく点が特徴的です。

つまり、同じ作者による作品でありながら、表現手法や温度、描く愛のかたちには明確な差があります。両方を読む・観ることで、白石一文という作家の多面的な魅力をより深く理解できるはずです。

おすすめ作品①「道」もあわせて読みたい

白石一文の代表作の一つとして、多くの読者に勧められているのが『道』です。この作品は、「人は何を信じて生きていくべきか」という問いを中心に据えた、重厚で思索的な長編小説です。

物語の主人公は、日々の生活に違和感を抱きながらも、家庭や仕事に向き合う男性です。ある出来事をきっかけに彼の価値観が揺らぎ、過去の出来事や選択と向き合いながら、新たな“道”を探し始めます。白石作品らしく、派手な展開はないものの、内面の変化が丁寧に描かれており、読む者の心に静かに染み入る読後感が特徴です。

この小説が評価されているポイントのひとつは、人生の分岐点に立つとき、人が何をよりどころにして進むのかを考えさせてくれることです。答えを押しつけることはなく、読者に解釈の余地を残す描写は、白石らしい余韻を生み出しています。

『ほかならぬ人へ』と同様に、人間の選択や愛、孤独といった普遍的なテーマに真摯に向き合っている点でも共通しており、両作品を読むことで作家の思想がより深く理解できるはずです。静かでありながらも心を動かす一冊として、『道』は見逃せない作品のひとつです。

おすすめ作品②:「一瞬の光」の魅力とは

『一瞬の光』は、白石一文が世に広く知られるきっかけとなった重要な作品です。発表されたのは2000年で、彼の作家としてのスタイルを確立した作品とも言えます。

この物語は、恋愛と人生の“真実”をめぐる静かな探求を描いています。主人公は、自分の人生にどこか空虚さを感じていた女性。そんな彼女が、ある男性と出会いを重ねることで、自らの価値観や過去と向き合い、新たな視点で生き方を模索していくという展開です。

『一瞬の光』が多くの読者に愛されている理由は、恋愛を通じて人間の存在や選択の意味を深く掘り下げているからです。ただのラブストーリーではなく、生きることの孤独や希望、そして「本当のつながりとは何か」といったテーマを丁寧に扱っています。

文章は抑制が効いていて、派手さはありませんが、その分、静かに心の深部を打つような力があります。登場人物の語り口や内省的な思考は、読む者の人生経験と重なり合う部分が多く、特に30代以降の読者から高い共感を得ています。

もし『ほかならぬ人へ』で白石作品に惹かれたのであれば、『一瞬の光』はぜひ読んでおきたい一冊です。テーマや文体の面での共通性がありつつも、違った角度から愛と人生を描いているため、より深い理解へと導いてくれるでしょう。

白石一文 直木賞受賞作「ほかならぬ人へ」の魅力と評価まとめ

- 「ほかならぬ人へ」は恋愛と人生の選択を描いた静かな長編小説

- 主人公・宇津木明生は名家出身で劣等感を抱えている男性

- 恋人・なずなとの関係が物語の前半の軸となっている

- 東海さんとの安定した愛が後半のテーマとして描かれる

- 「匂い」が人間関係の象徴として印象的に使われている

- 直木賞選評では現代的な恋愛観の描写が高く評価された

- 登場人物の内面描写のリアリティが評価のポイント

- 一方で物語の起伏の少なさには賛否が分かれた

- 感想レビューでは東海さんへの共感が多く見られる

- 読者によっては物語の静けさが物足りなさと感じられる

- 喪失を通して主人公が本当の愛に気づく展開が核心

- 作者・白石一文は人間関係の本質に迫る作風が特徴

- おすすめ作品「道」や「一瞬の光」も内面描写が秀逸

「ほかならぬ人へ」をはじめ、多くの直木賞受賞作品を深く味わいたい方には、Amazonのオーディオブックサービス「Audible(オーディブル)」がおすすめです。

Audibleでは、プロの声優や俳優による朗読で、小説の世界を耳から楽しむことができます。移動中や家事の合間など、忙しい日常の中でも読書の時間を持てるのが魅力。

さらに、初めての方は30日間の無料体験を利用でき、無料体験後は月額1,500円でいつでも退会可能です。この機会に、Audibleで直木賞受賞作品を聴いてみませんか?

>>関連記事:amazonオーディブルの評判を徹底解説|メリットデメリットや賢い使い方も紹介

\ 新規登録で30日間無料体験 /